近日,国家自然科学基金委员会(以下简称基金委)公布了2024年度国家自然科学基金项目评审结果。广州血液中心临床输血研究所姬艳丽博士申请的《microRNA转录调控在“亚洲型”DEL血型弱D表型形成中的作用及机理研究》项目获国家自然科学基金(面上项目)资助。这是继2015年度国家自然科学基金(青年科学基金项目)和2020年度国家自然科学基金(面上项目)之后,姬艳丽博士再次获得国家自然科学基金(面上项目)资助。

国家自然科学基金是国家科研创新体系的重要组成部分,致力于聚焦基础研究、应用基础研究和科技人才培养。今年国家自然科学基金是史上申请量最多的一年,与基金委“取消申二停一”、“取消依托单位变更限制”等一系列改革举措相关,据基金委公布的数据显示,2024年国家自然科学基金(面上项目)的申请数量增幅为48.77%,而资助总量却保持稳定,这意味着资助率大幅下降,竞争尤其激烈,本年度国家自然科学基金(面上项目)类别资助率为11.19%。

本年度,广州血液中心共组织申报国家自然科学基金项目10项(其中面上项目6项,青年科学基金项目4项),最终获批面上项目1项,获批率为16.67%。

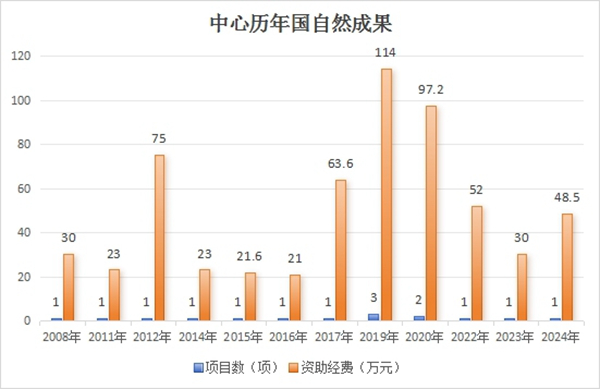

中心历年国家自然科学基金立项情况

2008年我中心获批第一项国家自然科学基金(面上项目),标志着我中心的科研工作跃上新的台阶,随后,从间隔三年再次获批第二项,至往后平均每年获批1-2项保持稳定可持续发展,截止2024年,我中心共获批国家自然科学基金15项(面上项目7项、青年科学基金项目8项),获资助金额累计598.9万元。

领导重视、有效科研管理与科研人员自身努力

广州血液中心下设临床输血研究所为唯一科研机构,该研究所是广州市血液安全重点实验室、广州市医学重点学科(血液安全重点实验室)、广州医科大学输血与血液病研究所依托平台,临床输血研究所在仅有20余名专职科研人员的规模下,能取得如此优异的科研成果,与中心领导高度重视科研和对科研发展的大力支持是分不开的。中心梁华钦主任坚持主持每两周一次的科研汇报会,及时了解中心科研进展状况,同时给予科研人员充分的关心与鼓励。中心聘请了付涌水教授为研究所名誉所长,付教授不仅定期对中心科研工作悉心指导, 对国自然项目更是进行了深入的针对性点评和辅导,大大提升了申报书质量。中心科研管理部门积极组织国家自然科学基金申报工作,从及时发布申报通知指南、预申报摸底、重点项目孵育、组织科研人员参与相关专题讲座、组织定期申报进展汇报等多方面为项目申报提供支持和保障。形式审查阶段,科研管理部门认真进行了多轮审核并提出修改意见,协助科研人员进一步完善标书,确保提交至基金委的项目具有较高质量,为中标奠定了基础。

此外,在申请数量逐年增长,但资助总量却保持稳定,资助率相对下降的严峻形势下,科研人员需要更加突出自己的研究创新性和项目价值,才能在众多申请者中脱颖而出,所有成果的获得离不开科研人员平时的努力与积累,坚持与付出,取得优秀科研成果没有秘诀,成功也不仅仅是运气,唯有直面困难的决心和坚守科研的勇气!

未来努力

未来,我中心将继续加强科研人才孵育和科研团队建设,进一步提升中心科研水平和科技成果转化能力,让我们期待中心在2025年国家自然科学基金申请季再创佳绩!

本年度国自然中标人物风采

姬艳丽,医学博士,主任技师,南方医科大学及广州医科大学硕士生导师。2008年入职广州血液中心以后,一直在临床输血研究所从事红细胞血型分子遗传学及临床应用等相关研究。现已发表第一及通讯作者论文共计50余篇,其中SCI论文接近30篇,并且2023年在Blood发表亚洲型DEL血型相关论文一篇(IF 20.3 )。已主持国家自然科学基金和省自然基金各2项。在国际输血协会(ISBT)国际会议受邀发言6次。现为ISBT西太平洋地区主席和ISBT红细胞血型基因分型命名委员会委员等。并与荷兰Sanquin Research的Ellen van der Schoot教授,美国NIH的Willy Albert Flegel教授,澳大利亚血液中心Robert Flower教授和法国血液中心Yann Fichou团队建立了良好的合作关系,发表多篇合作论文。

中标感言

我认为能够找到一个与临床密切相关有创新点的科学问题,并具备一定的研究基础,是国自然标书能否申请成功的关键。但是申请到国自然并不是真正的目的,而是希望通过国自然项目的实施,为未来改变和提升临床实践能力提供理论依据。